今さら人に聞けない。でも楽しそうだな。というようなことはたくさんあります。当サイトでは、人生を豊かにするために、様々な内容を個別オンラインで学ぶことができます。

学ぶ内容は、ごく初歩的なことで難しくないです。ちょっと聞いてみようかな?という感じで、どんどんチャレンジして新しい世界を広げましょう!

只今オンラインレッスンキャンペーン中!1コマ4,500円 がなんと、、

2,000円の特別価格です!

知っておきたい防災の基本

災害は急にやってきます。ここ数年、各地で多くの大規模災害が発生していますが、皆さんの防災の意識、準備はいかがでしょうか?日本人は起こってからしか行動を起こせない。など言われる方もいらっしゃいますが、災害に備える。という事はやはりそれなりに難しいことだと思います。

ここでは災害への備えとその一環としてのハザードマップの情報についてご紹介したいと思います。

ハザードマップとは

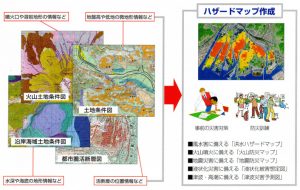

「ハザードマップ」とは、主に自然災害の軽減や防災に使用することを目的とした、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図です。

ハザードマップを作成するためには、その地域の土地の成り立ちや災害の素因となる地形・地盤の特徴、過去の災害履歴、避難場所・避難経路などの防災地理情報が必要となります。

基本的には各自治体の役所などで入手が可能ですので、お住いの自治体に確認してみてください。具体的には以下の様なイメージの冊子などになります。

重ねるハザードマップ

重ねるハザードマップは全国のあらゆる災害の情報が地図上で確認できる便利なサイトです。国土交通省 国土地理院 応用地理部 地理情報処理課が管理していて、洪水・土砂災害・津波のリスク情報を簡単に確認できます。

収集されているデータの内容は、以下の通りです。(出典国土交通省)

ぜひ皆さんの防災活動にお役立てください。

| 洪水浸水想定区域(想定最大規模)_国管理河川 | 国土交通省各地方整備局等 | 【掲載状況】国管理河川448河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください ※現在、一部の河川の洪水浸水想定区域でポップアップ表示(洪水によって想定される浸水深:○m~○m)が表示されません。その際は、「解説」にある凡例をご参考にしてください。 ご不便をおかけして申し訳ございません。 |

| 洪水浸水想定区域(想定最大規模)_都道府県管理河川 | 都道府県 | 【掲載状況】都道府県管理河川145河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください ※現在、一部の河川の洪水浸水想定区域でポップアップ表示(洪水によって想定される浸水深:○m~○m)が表示されません。その際は、「解説」にある凡例をご参考にしてください。 ご不便をおかけして申し訳ございません。 |

| 洪水浸水想定区域(計画規模(現在の凡例))_国管理河川 | 国土交通省各地方整備局等 | 【掲載状況】国管理河川306河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |

| 洪水浸水想定区域(計画規模(現在の凡例))_都道府県管理河川 | 都道府県 | 【掲載状況】都道府県管理河川120河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |

| 洪水浸水想定区域(計画規模(旧凡例)) | 国土数値情報 浸水想定区域データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | 【掲載状況】国管理河川・都道府県管理河川1781河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください ※現在、ポップアップ表示(洪水によって想定される浸水深:○m~○m)が表示されません。その際は、「解説」にある凡例をご参考にしてください。 ご不便をおかけして申し訳ございません。 |

| 浸水継続時間(想定最大規模)_国管理河川 | 国土交通省各地方整備局等 | 【掲載状況】国管理河川174河川を掲載 |

| 家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)_国管理河川 | 国土交通省各地方整備局等 | 【掲載状況】国管理河川242河川を掲載 |

| 家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)_都道府県管理河川 | 都道府県 | 【掲載状況】都道府県管理河川51河川を掲載 |

| 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)_国管理河川 | 国土交通省各地方整備局等 | 【掲載状況】国管理河川231河川を掲載 |

| 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)_都道府県管理河川 | 都道府県 | 【掲載状況】都道府県管理河川52河川を掲載 |

| ため池決壊による浸水想定区域 | 都道府県 | 【掲載状況】ため池305箇所を掲載 |

| 津波浸水想定 | 都道府県 | 【掲載状況】34都道府県を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |

| 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊) | 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | 掲載状況 |

| 土砂災害警戒区域(土石流) | 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | 掲載状況 |

| 土砂災害警戒区域(地滑り) | 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | 掲載状況 |

| 土石流危険渓流 | 国土数値情報 土砂災害危険箇所データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 | 掲載状況 |

| 急傾斜地崩壊危険箇所 | 国土数値情報 土砂災害危険箇所データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 | 掲載状況 |

| 地すべり危険箇所 | 国土数値情報 土砂災害危険箇所データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 | 掲載状況 |

| 雪崩危険箇所 | 国土数値情報 土砂災害危険箇所データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | 掲載状況 |

| 道路冠水想定箇所 | 国土交通省 各地方整備局 | 掲載状況 |

| 事前通行規制区間 | 国土交通省 各地方整備局 | 掲載状況 |

| 緊急輸送道路 | 国土交通省 各地方整備局 | 掲載状況 |

| 予防的通行規制区間 | 国土交通省 各地方整備局 | 掲載状況 |

| 指定緊急避難場所 | 国土地理院 | 【データについて】 ○災害対策基本法第49条の4に基づき市町村長が指定した指定緊急避難場所の情報を各市町村に提供いただき、当該市町村に確認の上、地図上に表示したものです。最新の状況などは当該市町村にご確認ください。 ○指定緊急避難場所は、災害種別ごとに指定されています。本データをダウンロードや印刷等を行い国土地理院サーバ外で利用される場合、指定された災害種別を利用者が正確に理解できるよう、十分にご留意ください。 ・「指定緊急避難場所」について ・市町村別公開日・更新日一覧 |

| 空中写真 | 地理院地図(電子国土基本図(オルソ画像))/国土地理院 | - |

| 色別標高図 | 国土地理院 | - |

| 自分で作る色別標高図 | 国土地理院 | - |

| 陰影起伏図 | 国土地理院 | - |

| 地形分類 | 国土地理院 | - |

| 土地条件図 | 国土地理院 | - |

| 沿岸海域土地条件図 | 国土地理院 | - |

| 治水地形分類図 | 国土地理院 | - |

| 地形分類基本調査(地形分類図) | 5万分の1土地分類基本調査(都道府県調査)地形分類図/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | - |

| 明治期の低湿地 | 国土地理院 | - |

| 活断層図 | 国土地理院 | - |

| 火山基本図 | 国土地理院 | - |

| 火山土地条件図 | 国土地理院 | - |

| 大規模盛土造成地 | 地方公共団体 | 掲載状況 |

| 過去の代表的な災害事例 | 国土地理院 | - |

| 背景地図 | 地理院地図(電子国土基本図等)/国土地理院 | - |

防災の備え

防災の備えは、災害が起こった時の避難道具や備蓄の他家具の転倒防止など帯にわたります。

家具の置き方

大地震が発生したときには「家具は必ず倒れるもの」と考えて、転倒防止対策を講じておく必要があります。

- 家具が転倒しないよう、家具は壁に固定しましょう

- 寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を置かないようにしましょう。

置く場合も、なるべく背の低い家具にするとともに、倒れた時に出入り口をふさいだりしないよう、家具の向きや配置を工夫しましょう - 手の届くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておきましょう

食料・飲料などの備蓄

電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、普段から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。

- 飲料水 3日分(1人1日3リットルが目安)

- 非常食 3日分の食料として、ご飯(アルファ米など)、ビスケット、板チョコ、乾パンなど

- トイレットペーパー、ティッシュペーパー・マッチ、ろうそく・カセットコンロ など

※ 大規模災害発生時には、「1週間分」の備蓄が望ましいとされています。

※ 飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水も必要です。日頃から、水道水を入れたポリタンクを用意する、お風呂の水をいつも張っておく、などの備えをしておきましょう。

非常用持ち出しバッグの準備

自宅が被災したときは、安全な場所に避難し避難生活を送ることになります。 非常時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサックに詰めておき、いつでもすぐに持ち出せるようにしておきましょう。ポイントは人数分を用意することです。

- 飲料水、食料品(カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど)

- 貴重品(預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など)

- 救急用品(ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など)

- ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手

- 懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話の充電器

- 衣類、下着、毛布、タオル

- 洗面用具、使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、携帯トイレ

※乳児のいるご家庭は、ミルク・紙おむつ・ほ乳びんなども用意しておきましょう。

安否確認

別々の場所にいるときに災害が発生した場合でもお互いの安否を確認できるよう、日頃から安否確認の方法や集合場所などを、事前に話し合っておきましょう。災害時には、携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡がとれない場合もあります。その際には以下のサービスを利用しましょう。

災害用伝言ダイヤル

局番なしの「171」に電話をかけると伝言を録音でき、自分の電話番号を知っている家族などが、伝言を再生できます。

災害用伝言板

- 携帯電話やPHSからインターネットサービスを使用して文字情報を登録し、自分の電話番号を知っている家族などが、情報を閲覧できます

避難場所や避難経路

いざ災害が起きた時にあわてずに避難するためにも、お住まいの自治体のホームページや国土交通省ハザードマップポータルサイトなどから防災マップやハザードマップを入手し、避難場所、避難経路を事前に確認しておきましょう!

サービスのご案内

ここまで簡単にご紹介しましたが、当サイトのオンライン講習では、さらに詳細な情報や、今さら人に聞けない。というような内容まで基礎的な勉強をすることが可能です。基礎的な内容の勉強から、実際にチャレンジしてみたり、地域サポーターの手を借りて実際の実務的な内容をやってみたり、1対1でのやり取りなので恥ずかしさもありません。一般のオンライン教室などよりも格安にて各講座をご紹介しております。

| サービスメニュー | 受講時間 | 金額 |

| 基本情報 | 1.5時間 | |

| 実際にやってみましょう | 1.5時間 | 4,500円 |

| 地域サポーターと一緒にやってみましょう | 1.5時間 | 8,000円+交通費 |

お申込み、お問い合わせ

サービスのお申込み、ご相談、ご不明な点がございましたらこちらからお問い合わせください。