今さら人に聞けない。でも楽しそうだな。というようなことはたくさんあります。当サイトでは、人生を豊かにするために、様々な内容を個別オンラインで学ぶことができます。

学ぶ内容は、ごく初歩的なことで難しくないです。ちょっと聞いてみようかな?という感じで、どんどんチャレンジして新しい世界を広げましょう!

只今オンラインレッスンキャンペーン中!1コマ4,500円 がなんと、、

2,000円の特別価格です!

知っておきたい年末調整の基本

年末調整の内容は、そもそも会社が給与を支払うときに、従業員の給与や賞与から所得税を徴収して支払いが行われています。これを「源泉徴収」と言いまが、この源泉徴収は、予想を元に一旦徴収していて、年末に本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで、「過不足金額」を調整する。という内容になっています。再計算をしたときに差額があれば従業員に還付される場合もあります。

このように年末調整は、国民の義務である納税に直結する内容ですし、無関心でいると思わぬ損をしてしまう事もありますので、しっかり内容を把握したいところです。

年末調整の書き方

年末調整に関連する書類は4種類です。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者本人が所得控除の対象になる配偶者や、扶養親族に関する所得控除を申告するためのものです。扶養家族のマイナンバーも記載しますので、手元に用意して記入を進めてください。

2.給与所得者の配偶者控除等申告書

主に、配偶者控除と、配偶者特別控除について申告する用紙です。家族構成分書く必要があるので若干煩わしい内容ですが、記載の内容的に迷う事はほぼないと思います。

3.給与所得者の保険料控除申告書

生命保険、地震保険等の各種保険料控除について申告します。用紙は「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」を申告するパートに分かれていますので、ご自身で加入している保険などがあれば、控除証明書などを用意しておけば記載自体はそれほど繁雑ではありません。控除証明書は毎年10月くらいに各保険会社から送付されますのでなくさないように保管しておいてください。

4.住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローンを組んでいて、住宅ローン控除を利用する人向けの申告書です。住宅ローン控除を利用するとき、初年度は確定申告をする必要があります。

2年目以降からは、年末調整で「住宅借入金等特別控除申告書」を提出することで住宅ローン控除を利用することができます。年末調整には、残高等証明書が必要です。

住宅ローン減税については、購入時期により機関などが異なる場合があります。また住宅ローンを組んだ初年度に控除申告書が期間前年分まとめて送付されますので、なくさないように保管する必要があります。

年末調整の控除一覧

年末調整で手続きできる所得控除

- 基礎控除

- 配偶者控除

- 配偶者特別控除

- 扶養控除

- 障害者控除

- 寡婦(寡夫)控除

- 勤労学生控除

- 社会保険料控除

- 生命保険料控除

- 地震保険料控除

- 小規模企業共済等掛金控除

この中で皆さんと関連が深い保険料控除、扶養控除。住宅ローン控除などについて詳しく見てみましょう

年末調整の控除(保険料控除)

保険料控除には以下の内容が含まれます。

生命保険料控除

生命保険料控除は生命保険料を支払った場合に適用する控除です。一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料に区分されていて、それぞれの控除額を計算します。

【対象】

生命保険、個人年金保険、介護医療保険等に加入して保険料を支払っている人

【控除の金額】

所得税の控除額は、1つの区分につき最高4万円で、3つの区分の合計は12万円までです。

【必要書類】

生命保険会社が発行した保険料控除証明書(郵送で届き、書類の呼び方は保険会社によって異なります)

地震保険料控除

地震保険料控除は住んでいる自宅や、生活用動産保険の目的とする地震保険料を支払った場合に、適用することができます。地震保険と一緒に支払っている火災保険は対象外です。

【対象】

地震保険に加入して保険料を支払っている人

【控除の金額】

地震保険料の全額(最大控除額は5万円まで)

【必要書類】

損害保険会社などが発行した証明書類

社会保険料控除

社会保険料控除は、給与所得者本人または生計を一にする配偶者と、その他の親族の社会保険料(国民健康保険料、健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料など)を支払った場合に対象となります。

【対象】

納税者全員

【控除の金額】

その年に支払った社会保険料全額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済と言われる個人事業主などが退職金積み立てなどを目的として加入する共済制度の掛金の控除が受けられる制度です。

個人型確定拠出年金(通称iDeCo イデコ)もこの控除の対象です。支払った掛金の合計金額全てが所得控除の対象となります。

【対象】

・小規模企業共済

・確定拠出年金

・心身障害者扶養共済

【控除の金額】

掛金の全額

小規模共済は節税の王道ですので、きちんと節税を考えたい場合に知っておくとよいでしょう。

年末調整の控除(扶養控除)

扶養控除とは、子どもや親、親族を養っている場合に受けられる控除です。控除額は、扶養者の年齢によって異なり、38万円から63万円と幅があります。

特に大学進学や学費、1人暮らしをする子どもへの仕送りなどで出費がかさむことの多い19歳から22歳の子どもがいる場合には、63万円の控除が受けられます。

離れて暮らす両親や親元を離れて高校・大学に通う子どもなどに生活費を贈っている時も、控除の対象となります。

年末調整の控除(住宅ローン控除)

住宅ローンを組んでいて、住宅ローン控除を利用する人向けの申告書です。住宅ローン控除を利用するとき、初年度は確定申告をする必要があります。

2年目以降からは、年末調整で「住宅借入金等特別控除申告書」を提出することで住宅ローン控除を利用することができます。年末調整には、残高等証明書が必要です。

【対象控除】

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

年末調整で戻るお金、還付金の話

年末調整をきちんと行うとお金が戻ってくるケースがあります

これを還付金と言います。還付金があるかの確認方法は、まず「給与と源泉徴収額の集計」を求めます。次に、「給与所得控除後の給与の計算」を行います。

所得税から控除額を差し引いた額が、「算出所得税額」です。そして、算出年税額から住宅借入金等特別控除額を差引くと、「年調年税額」が分かります。

そして、年調年税額と実際に支払われた税額を比べ、差があるときの調整額が還付金となります。還付金は12月、もしくは翌年1月の給与にて還付されます。

サービスのご案内

ここまで簡単にご紹介しましたが、当サイトのオンライン講習では、さらに詳細な情報や、今さら人に聞けない。というような内容まで基礎的な勉強をすることが可能です。基礎的な内容の勉強から、実際にチャレンジしてみたり、地域サポーターの手を借りて実際の実務的な内容をやってみたり、1対1でのやり取りなので恥ずかしさもありません。一般のオンライン教室などよりも格安にて各講座をご紹介しております。

| サービスメニュー | 受講時間 | 金額 |

| 基本情報 | 1.5時間 | |

| 実際にやってみましょう | 1.5時間 | 4,500円 |

| 地域サポーターと一緒にやってみましょう | 1.5時間 | 8,000円+交通費 |

お申込み、お問い合わせ

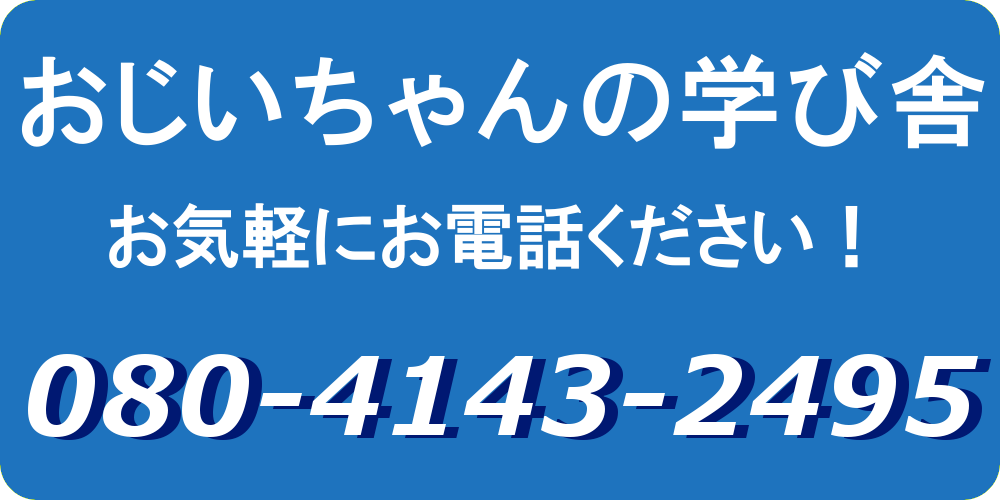

サービスのお申込み、ご相談、ご不明な点がございましたらこちらからお問い合わせください。